前史

映画産業との出会い

関東大震災の復興に追われる1926年頃、株式会社長瀬商店(現・長瀬産業株式会社)の常務取締役を務めていた長瀬徳太郎は、映画用生フィルムの輸入販売に乗り出しました。

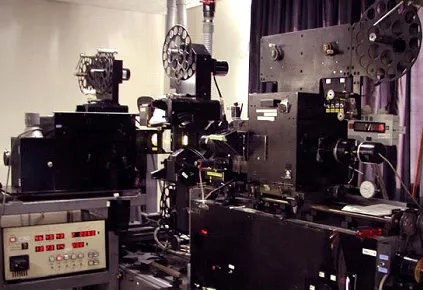

サイレント(無声)映画から音声付きのトーキー映画へと進化を遂げる1930年代初頭、長瀬徳太郎は映画業界の近代化を見据えて、京都・太秦に「極東フィルム研究所」を開設、映画用フィルムの現像・プリント事業を開始することを決断しました。

「人間は死ぬまで向上心を忘れてはいけない。どんな人でもいつかは死ぬ。わしは、いつ死んでも悔いのない人生を送りたいのだ」

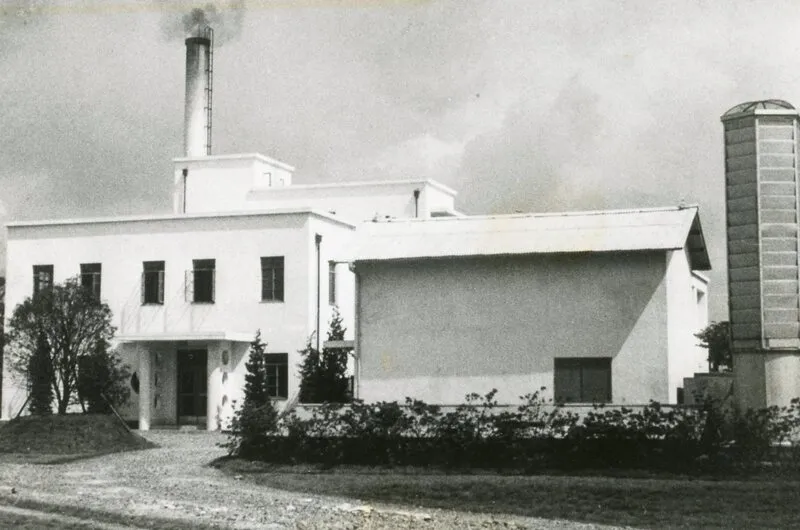

長瀬徳太郎が目指したのは、日本で初めて機械式の自動現像機を備えた商業フィルムラボ。

当時長瀬商店の取引先であった、イーストマン・コダック社に技術の指導を受けながら、京都工場を建設し、1932年に竣工しました。

こうして、わずか8名でスタートした「極東フィルム研究所」から、私たちの歴史は動き出しました。